提供プログラム

アルバ・エデュでは、学校向けに「話す力」を育てる授業・研修の提供を行っております。

これまでのべ50,000人への授業提供の実績をもとに、子どもたちの「話す力」を高めるための教育を行ってまいります。

- 教員研修プログラム

-

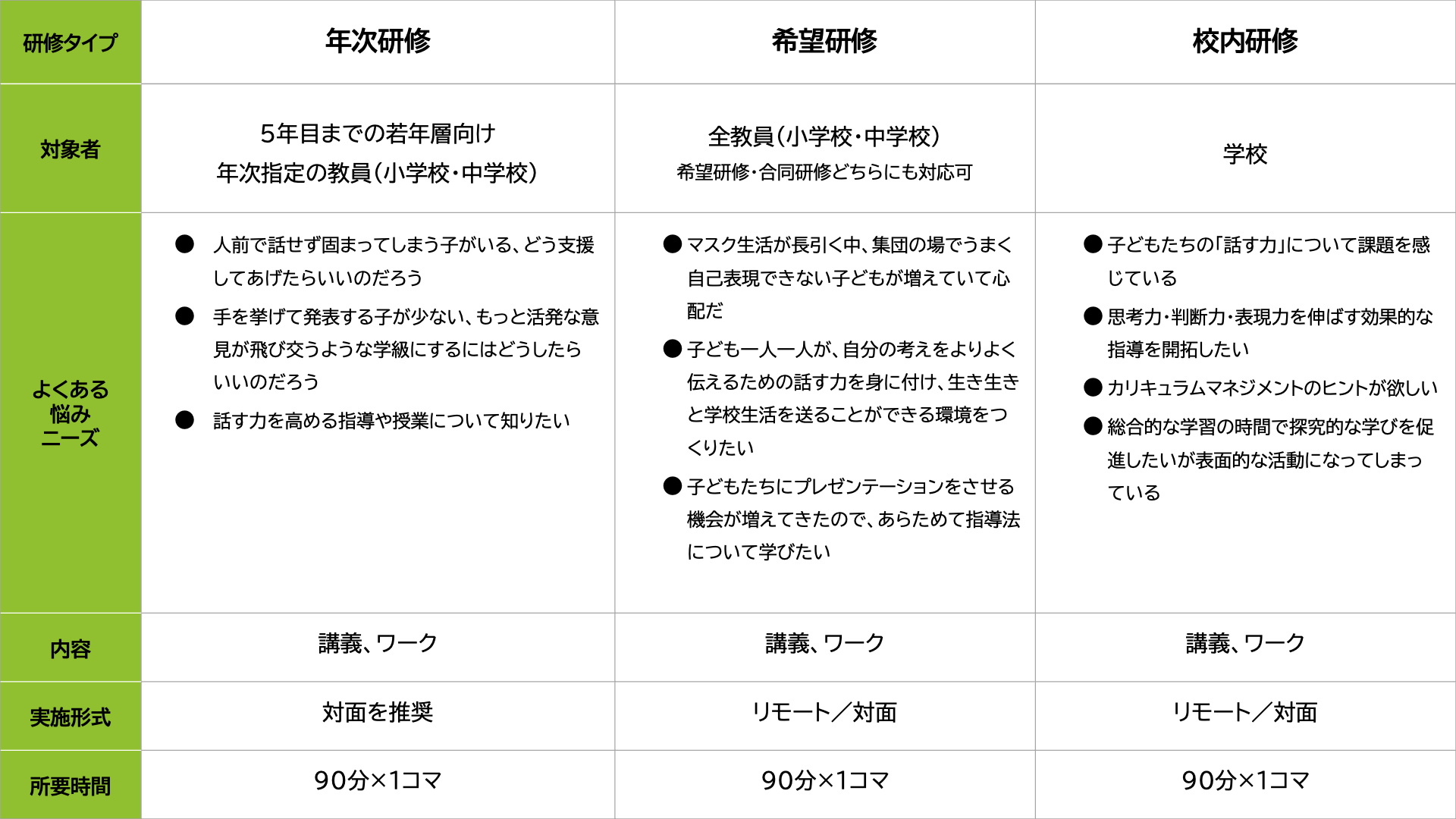

3つの教員研修プログラム

現在は、これまでに特に要望の多かった3つのタイプのプログラムを用意しています。

参考動画

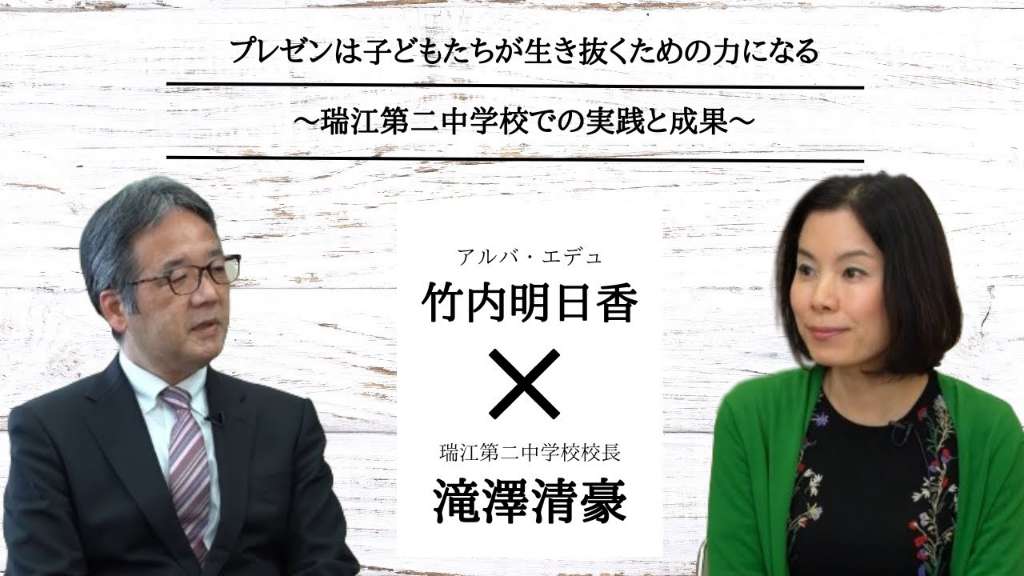

Case Study導入事例

View more書籍・教材・アプリ

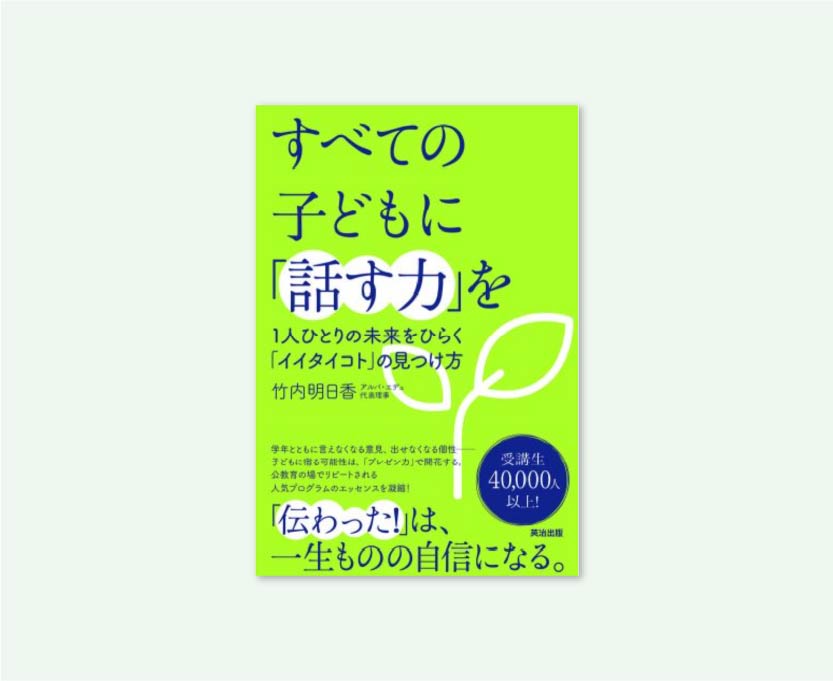

社団代表 竹内明日香 初著書

一般社団法人アルバ・エデュ代表理事 竹内明日香の初めての本。『すべての子どもに「話す力」を――1人ひとりの未来をひらく「イイタイコト」の見つけ方』が英治出版より2022年5月28日に出版されました。

執筆期間1年半のアルバ・エデュの活動の集大成です。

「伝わった! 」は、一生ものの自信になる。

学年とともに言えなくなる意見、出せなくなる個性──子どもに宿る可能性は、「プレゼン力」で開花する。学力や普段の生活まで変えるこの力は、どうすれば育めるのか?

受講者50,000人以上、公教育の場でリピートされる人気プログラムのエッセンスを凝縮しています。

詳しくはこちら >

「話す力」を育む教材

誰でもわかりやすく取り組みやすいよう、アルバ・エデュでは独自の教材を開発しました。実際に授業で活用することで「話す力」をより効果的に高めることができます。授業のちょっとしたすきま時間にゲーム感覚で学習できるものから、授業の補助として活用できるワークブックまで、子どもたちの実態に合わせて活用していただけます。

【エレピカード®詳細】

枚数:20枚

大きさ:A6サイズ

対象年齢:小学生向け

説明書入り

1箱:2,200円(税込み)+送料

6箱セット:12,000円(税込み)+送料(地域により変動)

AI活用オリジナル教育アプリ

子どもたちの「話す力」を高め、教員のノウハウ習得にも役立つAIパートナー、「めざせ!Speak UPスタジアム」を開発しています。

令和5年度には戸田市で実証を行い、令和6年度から各自治体への導入を予定しています。

詳しくは下記の詳細ページをご覧ください。